|

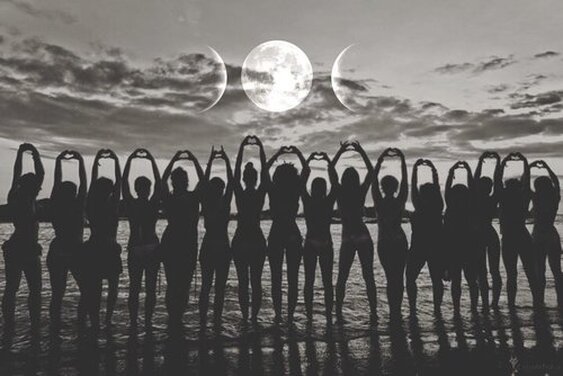

7/6/2020 0 Comments Descubrir la grandeza femeninaDe un tiempo a esta parte cada vez siento con más claridad cómo nosotras mismas, con la intención de ayudarnos, animarnos a despertar y a tomar conciencia, las mujeres echamos piedras sobre nuestro propio tejado. Estamos en la luna de las bendiciones. Como sabéis las que me leéis en la Moonletter, a esta luna yo le doy el sentido de “decir bien”, de atender a lo que digo para que concuerde con la realidad. Lo otro, cuando una dice algo que no concuerda con la realidad y lo afirmamos, es una maldición. Esto es lo que siento que ocurre cuando leo algunas frases sobre nosotras, dichas por nosotras mismas. Estas frases nos sitúan siempre por debajo, nos sitúan en un menos, en una falta, en lo que le he escuchado a Mª Milagros Rivera Garretas nombrar como “miseria femenina”. Señalamos a ciertos aspectos marcando que la miseria es consecuencia del patriarcado en nosotras. Lo que el patriarcado ha supuesto en la vida de las mujeres y en la vida de la humanidad fue importante nombrarlo en un momento determinado de la historia, tan importante como ahora reconocerlo. Las mismas mujeres que dijeron esto en los años 70, dicen que es tiempo de pasar a otra cosa: es tiempo de rescatar la grandeza femenina con la que nunca el patriarcado, por mucha violencia que haya ejercido, ha podido acabar. Son muchas las afirmaciones que hacemos que se mueven en este mecanismo. Las hay de muchos tipos y colores. Las que me he encontrado últimamente hablan de cómo el patriarcado ha acabado con nuestro deseo sexual y con nuestra capacidad de sentir placer, sin llegar a ver que es que el deseo sexual y el placer femenino nada tiene que ver con el patriarcal: es tan grande que sobresale por todos los costados. Otras hablan de que la mujer que tiene como fin en su vida tener una relación de pareja está sometida al amor romántico y algo así como enajenada, sin reconocer que esta es una fórmula que echa por tierra el deseo femenino de trascendencia y de conexión con el amor. La última con la que me he encontrado, que es también recurrente, habla de que una mujer que se dedica a cuidar de su casa es una mujer que ha abandona sus sueños y tiene las alas rotas, sin reconocer la tremenda energía de cuidado, amor y atención puesta ahí. Lo más que deseo con estas palabras es alumbrar algo que a mí se me estuvo escapando mucho tiempo, algo que otras me ayudaron a reconocer. Atendiendo a los problemas que causan en la vida de cada una las situaciones que he nombrado y a sus consecuencias, teniéndolos muy presentes, lo que quiero es señalar que nombrarlo así borra de un plumazo la grandeza y la libertad femeninas que es, precisamente, lo que muchas estamos buscando en terapias, cursos y prácticas ancestrales. Borra el escaso interés de las mujeres a una sexualidad patriarcal en la que, por muchos calentamientos que haya, sigue teniendo su fin en el coito. Borra la tremenda labor civilizadora de las mujeres que cuidan, el tremendo e incalculable valor de las tareas domésticas. Borra el deseo de trascendencia femenina. El deseo de conexión con lo otro distinto que es la entrega al amor en la forma que sea. No estoy negando ninguno de los problemas y las consecuencias que esto trae a la vida de las mujeres. Sería caer en la fantasía y la ilusión. Lo que quiero es ir más allá para nombrar lo que hay de grande en las mujeres que se mueve debajo de todo esto. Cualquiera de estos enormes deseos, si no están en orden, traen duras consecuencias. Es el precio que el patriarcado hace pagar por tanta grandeza. Digo todo esto con cierto temblor. Es el mecanismo a través del cual el cuerpo expresa el miedo de no ser comprendida, miedo de ser incluso criticada, juzgada de “loca” o de “enemiga” por no querer situarme en un discurso de miseria hacia las mujeres porque de alguna forma siento que es maldecirnos a nosotras mismas. Lo que quiero es “decirnos bien”, “bendecirnos”. Es desde aquí que enfoco todo mi trabajo. Si me conociste en alguno de los talleres o programas sobre el ciclo menstrual, quiero decirte que todo esto estaba debajo, moviéndolo todo, aunque aún no podía ponerle palabras. Gracias al pensamiento de la diferencia sexual y a relaciones con otras mujeres que me han hecho crecer más que ningún curso de formación, retiro o taller, he podido ir nombrándolas. En la nueva etapa de mi trabajo que supondrá la nueva web, todo esto estará más claro y tendrá más presencia. El ciclo menstrual y los procesos fisiológicos femeninos dejarán de tener el lugar protagonista para ocuparlo este: nuestra propia grandeza, reconocernos en todo lo que somos, reconocer las que somos, al completo. Reconocernos en todo lo que somos sólo es posible a través de la grandeza que ya reside en nosotras. No hay que cultivarla con ninguna técnica ni práctica, sino reconocerla. Ya está en ti y en mí, solo que cuesta reconocerla hasta que otra no te la señala.

0 Comments

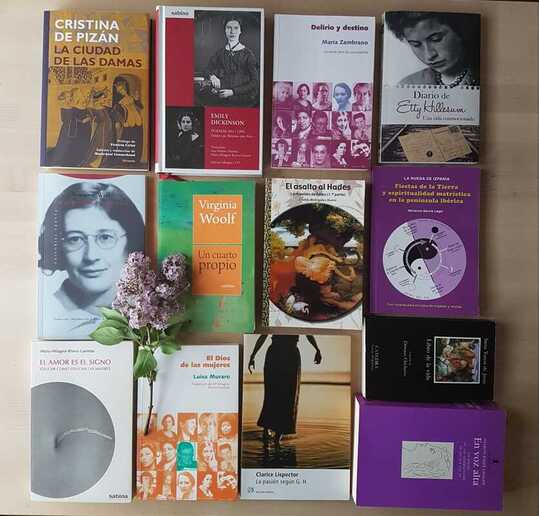

Las que han estado en alguno de mis talleres presenciales, saben de la importancia que le doy al estudio. Tanto es así que la parte fundamental de los altares que pongo la configuran libros escritos por mujeres. Son libros que llevo de mi biblioteca, no muy amplia pero sí grande, con esa grandeza que no ocupa lugar físico. A veces me pregunto si alguien que no me conociera, hombre o mujer, al observar las estanterías de libros que tengo en casa, se daría cuenta o le llamaría la atención que el 90% de los libros están escritos por mujeres. El hecho de que tenga esta forma ha sido resultado de una necesidad que se ha despertado desde hace ya más de una década: la de leer palabras escritas por mujeres después de haber leído durante la mayor parte de mi vida palabras escritas por hombres. Puede que alguien se pregunte ¿y qué tiene que ver de dónde vienen las palabras, quién las escribe? En mi experiencia, hay veces, las menos, que realmente no importa. La mayoría, sí. Importa porque las palabras escritas por otras me acercan más a mi propia experiencia, me acercan y me ayudan a poder reconocerla y nombrarla. De ahí que, después de leer a una, quiera continuar leyendo a más y más autoras. En este gesto no hay tanto reivindicación como reparación. Leer a otras lo siento como un acto de restitución de las palabras de las mujeres en mi vida, palabras que siento en relación con mi propia experiencia y que por ello me ayudan a conocerme mejor y a quererme más. De una forma u otra, esto es algo habitual que hacemos las mujeres: buscar las palabras de otras para ayudarnos a confirmar, matizar, ajustar, comprender (entre otras muchas acciones más) nuestra experiencia del mundo. Lo hacemos en nuestras conversaciones. Lo raro es que no lo hiciéramos en nuestras lecturas. Una vez una compañera dijo de mí que, cuando hablaba, sentía la presencia de muchas otras, como si muchas mujeres estuvieran sosteniendo mis palabras. En ese momento pensé que era precisamente por esto: por escuchar y leer a otras y reconocer a través de sus palabras, mi propia verdad. Es algo que hago hasta en las clases de biodanza pues para traer mi experiencia como mujer al mundo, y llevarla a la danza, necesito las palabras de otras que la hayan nombrado antes que yo, tal y como hacía mi madre cuando me enseñaba a hablar. Leer lo que otras han escrito Respondiendo al deseo de muchas de las mujeres que se acercan a este blog y a la Moonletter, quiero dejaros esta semana del libro una breve bibliografía femenina a modo de muestrario de hilos preciosos de los que ir tirando para hacer cada una su propio telar. La elección es puramente personal. Los libros está elegido por lo que me han descubierto de mí misma y de la vida en los últimos años. Son libros que me han ayudado y siguen ayudando a reconocer mi experiencia femenina en el mundo y nombrarla. Son libros que me generan contento pues me ensanchan el alma. A la hora de acercaros a ellos, no hay orden ni concierto, más que el que os dicte vuestro sentir. Dentro de ellos, encontraréis otros tantos traídos por las escritoras de forma que, lo que parece una breve bibliografía, se convierte en un mapa de mapas. Traigo también este muestrario en estos días porque si, como muchas personas sentimos, estamos en un momento de pensar y recrear el mundo que queremos después de la cuarentena -mundo que se genera en cada momento con cada acción y palabra- este mundo debe tener presente las palabras de las mujeres. Debe tenerlas presente porque siempre, a lo largo de la historia, las mujeres se han encargado del cuidado y la protección de la vida. Si queremos que la vida continúe de forma amable en el planeta, debe oírse la voz de las mujeres. Aquí os dejo este itinerario cualquiera de los múltiples y valiosos que se pueden hacer. Son solo unos pocos y faltan muchos imprescindibles. Tantos que no sería “asumible” en una entrada blog. Ojalá los disfrutéis y os abran pasajes hacia lo más verdadero de cada una, hacia esas raíces profundas.

En estos textos, y otros tantos, me apoyo también para los encuentros online en los que danzamos y escribimos en torno a las palabras de estas mujeres. Así aprendemos de ellas a salir airosas del encierro y de lo que haga falta. ¿Te ha gustado esta entrada? Únete a la Moonletter para recibir contenidos que solo comparto por e-mail. Cada lunes, día de la luna, la magia llegará a tu buzón de entrada para que te crezcan raíces por dentro y no vuelvas a perderte 4/6/2020 0 Comments No te quedes solaHace unas pocas semanas oí a Ana Cristina Herreros, escritora, narradora y recopiladora de cuentos populares, hablar de la autoayuda. La nombraba en relacióna las enseñanzas que aparecen en los cuentos donde la ayuda viene siempre de algo externo, de algo de fuera. Sus palabras, claras y directas, apuntaban a un lugar que me interesa y al que llevo tiempo apuntando en estas entradas: la autoayuda, como concepto, no tiene sentido. Estas son sus palabras exactas: Esto de la autoayuda es una memez neoliberal, capitalista y norteamericana. La autoayuda no existe en los cuentos. La ayuda siempre viene de fuera, del otro. Gracias a la ayuda del donante, el que se ha puesto en camino regresa al lugar de donde ha partido, con el conflicto resuelto y convertido en rey que significa que es dueño de su propia vida. Como estudiosa que es de los cuentos, su función, su tradición e historia, Ana Cristina conoce bien el papel de las mujeres en la transmisión oral, en el are de tejer cuentos y relaciones, pues uno no se dan sin el otro. Ahora, con el confinamiento, parece que esta necesidad de relación se está haciendo más evidente. Ya que no podemos unirnos, nos echamos de menos, nos damos cuenta de cuanto necesitamos relacionarnos. Este virus parece que ha venido a poner algunas cosas en su lugar. Lo estamos viendo en muchos aspectos distintos y también en las relaciones. Como si estuviéramos sintiendo el efecto del desquebrajamiento de una sociedad que celebra la individualidad, la independencia y la autosuficiencia. Ideas, todas estas, más masculinas que femeninas pues las mujeres nunca hemos olvidado que para vivir es necesaria la relación. Para echar raíces por dentro y poder crecer, en cualquier sentido que se le dé a esta palabra, son necesarias las relaciones. La semilla no crece por sí misma --esto es lo que significa el prefijo griego autos—. Siendo un movimiento que hace ella, es a su vez resultado de la relación con todo lo que la rodea: la tierra, la humedad, los insectos, incluso las raíces de otras plantas. Por eso tantas llamadas y videoconferencias. Por eso tanto deseo de quedar para compartir. Más que sospechar que esto se hace para “entretenerse” y “evitar” estar con una misma, por no atendernos a nosotras creo que es la forma femenina de hacerlo. Solo hay que mirar alrededor para comprobar que el supuesto “ideal” de meditar y hacer nuestras prácticas de centramiento solas en nuestras casas es difícil de sostener en el tiempo. Incluso, ahora que tenemos más tiempo en casa --aunque esto no signifique siempre más tiempo libre--muchas mujeres se sorprenden de que les esté costando hacerlo. No creo que el motivo sea, como se dice por ahí, que las mujeres tenemos problemas en dejarnos tiempo para nosotras y para atender a nuestro cuidado. Nada más lejos de la realidad. Lo que creo es que las mujeres preferimos hacerlo en relación desde siempre. De muestras está la vida llena para quien quiera verlo. Si esto que digo podría ser un universal, es más manifiesto en las mujeres. Los conventos, los beguinatos, las agrupaciones de mujeres de libre espíritu de la Edad Media son solo algunas muestras. Los grupos de autoconciencia femenina de los años 70, los grupos de artistas a lo largo de la historia, las Preciosas, las poetas del 27, mi madre y sus primas jugando a las cartas los domingos por la tarde, yo y los encuentros entre mujeres, ya sean presenciales u online, como los de estos días. El deseo de muchas mujeres de crear una “casa de mujeres” a mí me habla de eso mismo: de la importancia reconocida al estar en relación con otras para recibir de ella la ayuda que necesito en este momento; para tomar conciencia, a través de ella, de lo que realmente soy. Ojalá la próxima vez que te pienses algo parecido a “mierda, hoy no he meditado" te acuerdes que que en lugar de hacerlo, has estado hablando con tu madre o con tu amiga y puedas ver qué nuevo de ti te ha traído esas conversaciones. El donante, como se llama en los cuentos al ser que viene en tu ayuda, aparece por cualquier lado en cualquier momento. Viene siempre de fuera porque la transformación ocurre a través de la relación con algo distinto de ti. Eso distinto externo abre a que algo nuevo surja de ti. Como ocurrió cuando nacimos de nuestra madre. Porque una no puede “nacerse” a sí misma, ¿verdad? Nacemos, crecemos y vivimos en relación, algo que el patriarcado--y todos los otros sistemas que han nacido dentro de él para reforzarlo--ha intentado tapar. A pesar de esto, las mujeres libres lo han recordado y mantenido vivo a lo largo de la historia. ¿Te ha gustado esta entrada? Únete a la Moonletter para recibir contenidos que solo comparto por e-mail. Cada lunes, día de la luna, la magia llegará a tu buzón de entrada para que te crezcan raíces por dentro y no vuelvas a perderte 3/29/2020 3 Comments El encierro como siembraEste año la luna de la siembra ha llegado en pleno confinamiento. El coronavirus nos ha llevado a encerrarnos en nuestras casas, a dejar de hacer muchas de las cosas que hacíamos y a retirarnos del mundo que conocíamos. Para muchas, ese retirarse está siendo más meter el mundo dentro de casa -con teatros, reuniones, clases y conciertos incluidos- que la calma y la paz, incluso el aburrimiento, que pensábamos los primeros días. A muchas nos ha llevado a tener que adaptar nuestros trabajos para poder seguir con ellos y a tener que encajar estos nuevos horarios con todo lo nuevo que se ha abierto paso a través de internet y con todo lo demás. Todo lo demás que está resultando ser lo principal: cuidarnos y cuidar unas de otros, otras de unos. Esta situación de encierro, de “retiro” y “parón” de la sociedad, me llevó a pensar si esta ocasión no será una posibilidad para que cada una se siembre a sí misma. La siembra Entiendo la siembra como la acción que hace posible que surjan aspectos nuevos de ti, como algo que te lleva a abrirte para dejar que emerja algo nuevo hasta que adopte una forma concreta. Lo nuevo que surge no es que venga de la nada. Esto es algo que quiero matizar: lo nuevo aparece siempre en relación a otra cosa. Surge algo nuevo de una semilla que a su vez viene de un fruto anterior. Lo cual me lleva a pensar que lo nuevo de cada una surge de un efecto que tiene por dentro algo externo, como si fuera el eco que resuena por dentro algo que ocurre por fuera. Como si lo de dentro y lo de fuera, de alguna forma, fueran lo mismo sentido de formas distintas. Las semillas, como sucede en cualquier fruto, están dentro de nosotras. Es lo que me inspira de lo que hacen otras. También lo que me da rabia o envidia que suceda, lo que me gustaría vivir o lo que no quiero que pase. También lo es la tristeza que siento cuando ocurre algo concreto y la frustración de cuando ocurre otra. Como sucede para tener semillas reales, que es necesario que el fruto crezca, para que surja lo nuevo de cada una hay que atender a lo que hay, a lo que es. No surge nada nuevo de la nada. Aunque no podamos ver las relaciones que hay bajo eso, siempre las hay. Si no seguimos la pista de lo que nos está hablando esta siembra colectiva, nos estaremos perdiendo los frutos de los que recogeremos las semillas, semillas ahora desconocidas por nosotras, pero reconocidas por nuestro sentir. Lo que crece por dentro Esto, que tanto me recuerdo a mí misma estos días, lo he aprendido de las mujeres que, antes que yo, han conseguido encontrar sus semillas internas en situaciones de mucha dureza. Una de ellas, solo una, a la que he querido cogerle la mano estas semanas, es Etty Hillesum. Fue una joven judía que recogió multitud de semillas durante los dos últimos años de su vida, en plena segunda guerra mundial, hasta que murió en un campo de concentración. Todas las semillas que fue recogiendo dieron al final el mismo fruto: una plena confianza y entrega a lo que estaba viviendo. A pesar de todo, la vida para ella tenía sentido. Ella enseña en sus diarios, sobre todo en los escritos de sus últimos meses de vida, la importancia de cuidar las semillas encontradas, como estamos cuidando de nosotras y de las personas que están a nuestro alrededor en estos momentos. Puede que no sepas aún nombrarla, puede que no sepas ponerle nombre a lo que está moviéndose por dentro. Etty Hillesum cuenta en muchos textos la dificultad de nombrar lo que siente. Aún así sabe que es algo que quiere cuidar y nutrir para que siga creciendo. Lo hace en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia pues sabe que si dejara de regarla, se secaría. Etty Hillesum encontró todo lo que su semilla necesitaba para florecer en medio del campo de concentración, siendo ella misma una semilla sembrada en el mundo. Ojalá nosotras también lo encontremos en este encierro. ¿Te ha gustado esta entrada? Únete a la Moonletter para recibir contenidos que solo comparto por e-mail. Cada lunes, día de la luna, la magia llegará a tu buzón de entrada para que te crezcan raíces por dentro y no vuelvas a perderte 3/21/2020 0 Comments Rueda lunar: luna de la siembraIntroducción

Una tradición cada vez más extendida entre los círculos de mujeres es tomar como referencia para el camino a transitar en los encuentros la celebración del vínculo entre la tierra y la luna recogido en la rueda lunar. Muchas son las tradiciones que recogen este vínculo y lo hacen presente en el nombre con el que denominan a cada una de las 13 lunas del año. A veces, las lunas están dedicadas a elementos, otras, a animales o plantas y, en la mayoría de ocasiones, a los tránsitos que son visibles en la tierra con la llegada de cada luna llena. La cuarta luna del mes, la que suele verse completa en el mes de abril, señala al momento de sembrar aquellas semillas que hemos seleccionado según lo que queremos y necesitamos para los próximos meses del año. Luna de abril: luna de la siembra. La luna de la siembra suele comenzar en algún momento cercano al inicio de la primavera. Aunque no puede considerarse una regla, generalmente se corresponde con la luna que se muestra llena en Semana Santa es decir, la primera luna llena después del equinoccio. Que este es un mes de apertura, lo dice su mismo nombre. Abril viene del término romano aperire, del que derivó en castellano “abrir”. Ambos términos tienen relación con el nombre de la diosa romana del amor: Afrodita. Así es: al parecer en la antigüedad veían algo de relación entre la apertura y el amor. Abril es el nombre dado a este mes principalmente por la apertura de la naturaleza: mientras que en algunos árboles ya se empiezan a intuir los primeros frutos, otros están comenzando a brotar y algunas flores están comenzando a salir. Todo implica el mismo movimiento de apertura hacia fuera. Esta potencia que lleva a la apertura manifiesta en la naturaleza, nos recuerda que es momento de sembrar aquello que queremos y necesitamos que crezca los meses siguientes. Sobre todo pensando en lo que necesitaremos los meses de frío donde la naturaleza hace el movimiento contrario: plegarse sobre sí misma. La apertura es siempre hacia algo nuevo, de ahí la importancia del amor, amor que trae consigo confianza. Aunque lo que sembremos sean semillas conocidas, aunque se sepa el fruto que va a dar, no se puede tener conocimiento exacto del proceso, del tiempo, de lo que sucederá, de cómo será la flor, cuantas saldrán, como olerán y el sabor que tendrán los frutos. La naturaleza, aquí, me sirve de alegoría. ¿De qué te habla todo esto? ¿Cuáles son tus semillas? ¿Cuáles los frutos que necesitas y las semillas que vas a sembrar para ello? Quizás quieras más seguridad en ti misma, confianza, centramiento. Sea lo que se que estés deseando -las semillas al fin y al cabo son los deseos- llega a través de una apertura a que florezca eso nuevo que aún no está en ti. Por eso lo sembramos. Si hemos hecho el trabajo del mes pasado, el que traía la luna de las semillas, tendremos los granos seleccionados según nuestros deseos y necesidades. Puede que también hayamos ya previsto el tipo de tierra que necesitamos, la cantidad de agua, de luz y la temperatura adecuada para que las semillas echen raíces y crezcan. Es este momento también de preparar la tierra y, en caso de haber, quitar las hierbas que no sirven para dejar el espacio que las semillas necesitan. Todo esto es lo que necesitamos para que se dé en cada una esa apertura. Ahora bien, ¿de qué te habla a ti esa apertura? Ahora es el momento de sembrar todo aquello que quieras que crezca para que el impulso de la naturaleza favorezca que se abra, eche raíces y comience a crecer. ¿Te ha gustado esta entrada? Únete a la Moonletter para recibir contenidos que solo comparto por e-mail. Cada lunes, día de la luna, la magia llegará a tu buzón de entrada para que te crezcan raíces por dentro y no vuelvas a perderte. 3/16/2020 0 Comments Nosotras, las despiertas.Hace poco más de un año, preparando una clase de biodanza entre mujeres, tomé conciencia de lo que quiero contar en esta entrada. Era una clase sobre el enraizamiento femenino, sobre las tomas de conciencia que a las mujeres nos llevan a echar raíces por dentro. Mientras preparaba la clase sentí por primera vez con tanta claridad que si yo había despertado --al menos en ese momento sentía estarlo-- era porque estaba respondiendo a algo o alguien me estaba llamando. Como cuando de pequeña mi madre me despertaba cada mañana para comenzar el día a día. Me despertaba real y simbólicamente: esa fue la toma de conciencia. Seguramente era una idea que llevaba tiempo rondándome, que llevaba tiempo danzando dentro de mí hasta que pudo ser formulada de esta forma concreta: si nosotras hemos despertado, si somos mujeres despiertas a la usurpación que el patriarcado ha hecho de la potencia creadora femenina, es porque algo o alguien “nos ha despertado”. Y ese alguien pasa por otra mujer. Despertar por una misma Lo que quiero traer aquí es el hecho que de el despertar no se da de forma individual ni espontánea. No es resultado únicamente de mi propio trabajo y mis revelaciones pensándome a mí misma o trabajándome a mí misma. No es así --por mucho que digan muchas corrientes basadas aún en tapar el origen de la vida--porque el despertar nunca se da en soledad, aunque suceda estando sola y pase por el trabajo interior. Esto que parece una paradoja, es el enigma a resolver. Recordando las palabras de María Zambrano sobre el nacer, veo que encajan también en este acto involuntario del despertar: ni una se despierta sola, por su propia cuenta, ni se despierta de una vez para siempre. Sucede siempre en relación, como el nacer, que no venimos solas a este mundo sino que nuestro nacimiento pasa por el cuerpo y el deseo de otra mujer. Nos ayudan a despertar otras que ya lo están Si nosotras hemos despertado es porque estábamos dormidas. Mientras dormíamos, había otras que ya estaban despiertas. Estas, o nunca se durmieron, o despertaron antes que nosotras gracias a las que ya lo estaban. Y la que está siempre antes que nosotras, es la madre. Nuestra madre, o la persona que haya ocupado su lugar en nuestra vida, es la que nos despierta en esta vida: primero porque nos trae a la vida y después porque, cuando nos dormimos en los laureles, otras, que restituyen su lugar, vienen a despertarnos. Lo mismo que ha sucedido durante nuestra infancia, sucede ahora con la toma de conciencia: es otra mujer gracias a la cual despertamos, gracias a la cual descubrimos lo que antes estaba tapado y no podíamos ver. Gracias a que ella, como mi madre de pequeña, lo nombraba, le ponía palabras para que yo pudiera descubrirlo, así, ampliar mi independencia simbólica. Una independencia que, como el despertar, depende de la otra para generarse. Esto, que puede parecer una contradicción, no lo es cuando se mira desde la libertad femenina. Recordando lo olvidado El verbo despertar tiene también el sentido de “recordar”. Una no recuerda nunca por sí misma, aunque sea algo que ocurra por dentro de cada una y en completa soledad. Recordamos porque algo externo o las palabras de alguna activan un mecanismo en el interior hasta que se llega a la tecla, al punto que se había olvidado. Despertamos del orden patriarcal y comenzamos a sentir el desorden que es cuando recordamos el sentido que tenía la vida cuando éramos pequeñas, la vida a la que vinimos por nuestra madre y que continua, aún, pasando por ella. Es tanto lo que nos da nuestra madre y la deuda insalvable con la que tenemos que vivir que una parte nuestra, interiormente y socialmente, intenta taparla para no sentirla. Desde ahí nos construimos una independencia y libertad que nos llevan a no tener lazos algunos, a no reconocer nuestra dependencia, a no reconocer el lugar de origen de la vida. Eso es condenarnos al olvido y a estar perdidas, dormidas, sin raíces internas. Porque la vida es relación, la vida es lazo. La independencia y la liberta también. El despertar, también. ¿Te ha gustado esta entrada? Únete a la Moonletter para recibir contenidos que solo comparto por e-mail. Cada lunes, día de la luna, la magia llegará a tu buzón de entrada para que te crezcan raíces por dentro y no vuelvas a perderte 3/16/2020 10 Comments Para danzar a tu aireHace poco leí que Santa Teresa decía que siempre hay una salida a los problemas, aunque sea por arriba. Es de ahí que se dice “salir airosa de algo”. Lo leí de Mª Milagros Rivera. Parece que el simple hecho de leerlo me hubiera ampliado la esperanza y la confianza. Inspirada en esto os dejo listas de canciones para invocar ese aire a través del cual una puede salir de cualquier cosa, ese que nos hace salir airosas. Son listas para danzar a tu aire, como dice el título. Cada lista está configurada como una sesión. Tienen una estructura progresiva que va de menor a mayor intensidad. Duran entre 30-40min. para que puedas escucharlas enteras de una vez y sientas el efecto de la sesión completa. Lo que hacer en cada canción, solo lo sabréis vosotras. Que dancemos mucho y que cada danza nos llene de regalos. Te dejo aquí unos videos para ver si te inspiran a danzar.

Lista de listas

|